作为联系居民和城市服务的“最后一公里”,社区工作不仅决定着每位居民生活的舒适度,也考验着城市社区细节治理的精准性。今年以来,明水街道眼明堂社区创新推行了“网格员巡查日志”和“网格员重点人群走访日志”,以细微之处为切入点,将服务落实到住户,用关怀滋润着民心,强化了服务过程中的人性化关怀,不断用“小网格”撬动“大未来”,用网格日志记录网格烟火里的“别样浪漫”,让居民在点滴关怀中感受到满满的幸福。

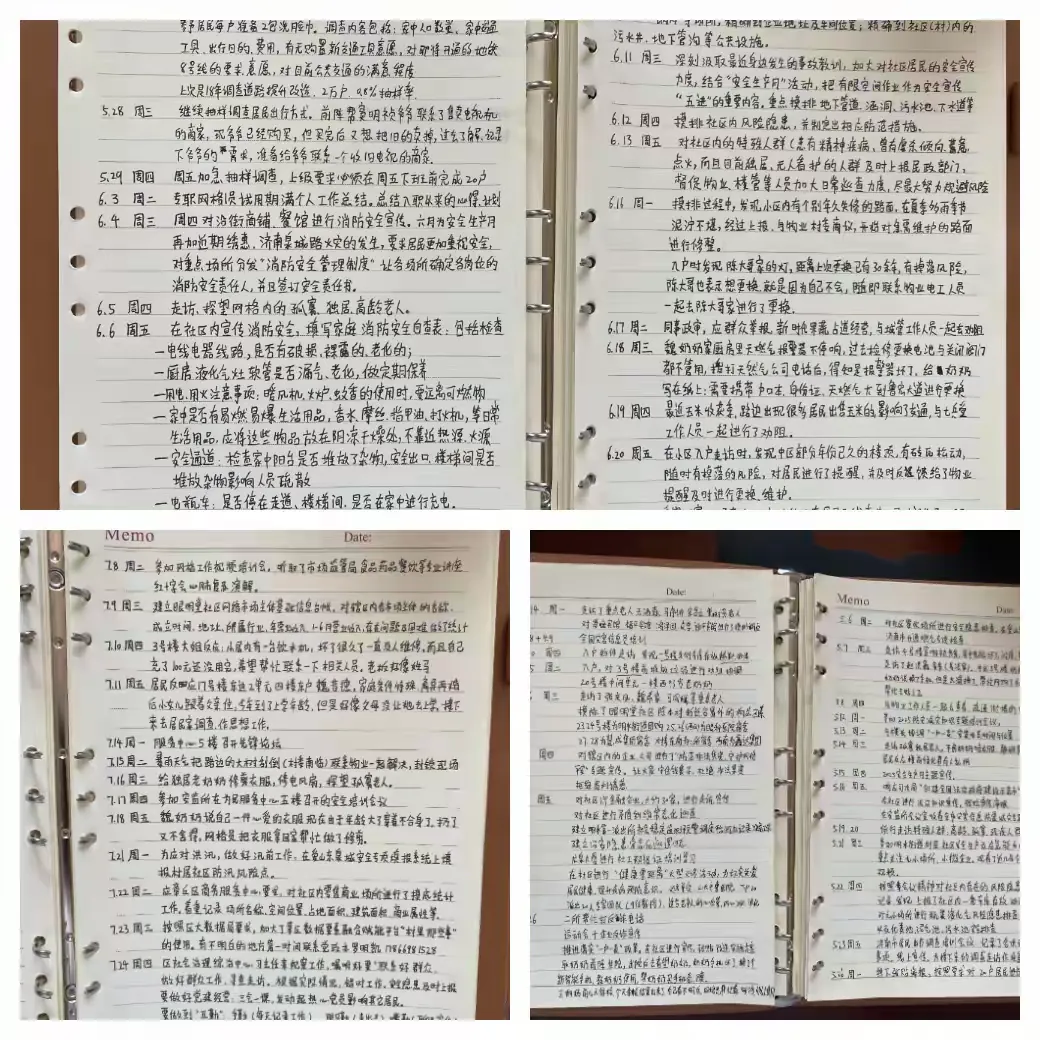

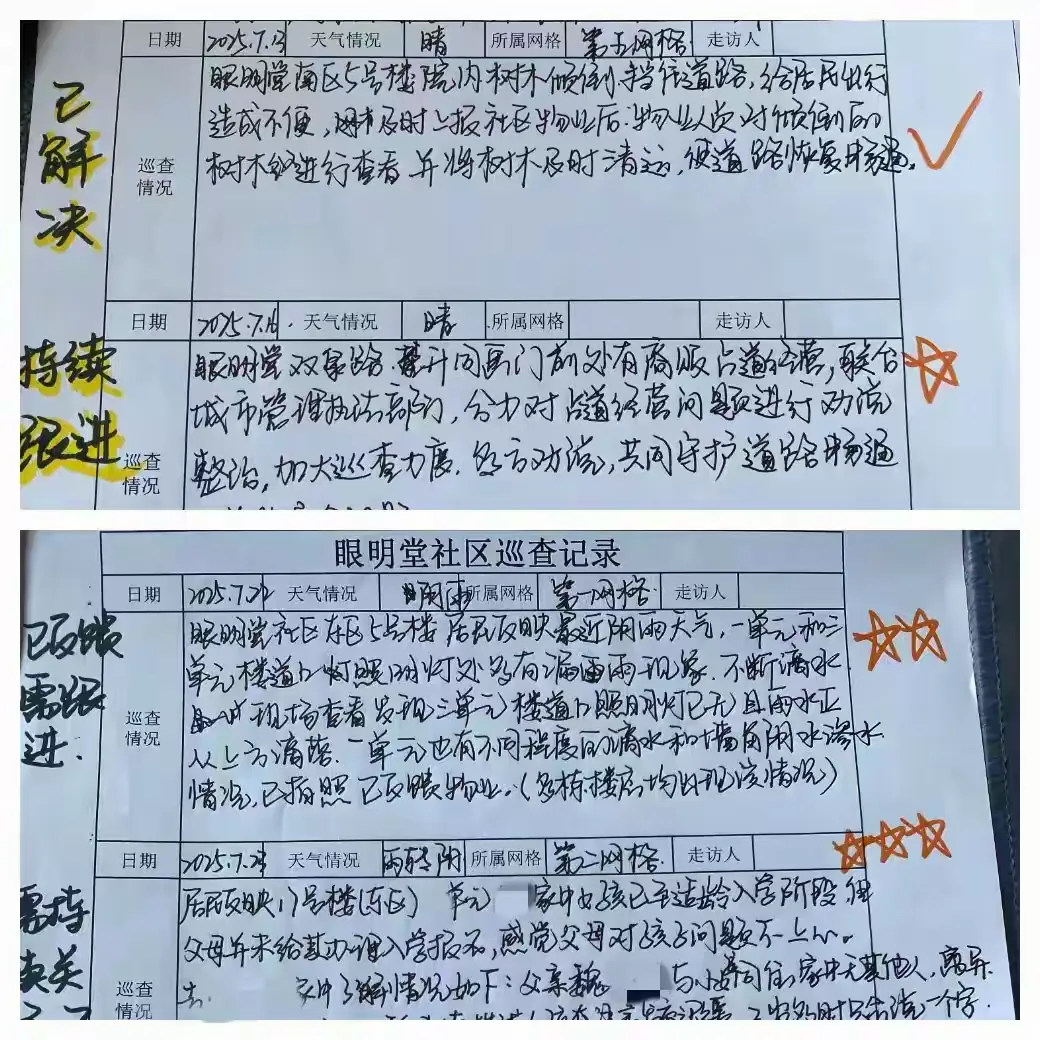

社区治理的基础是了解辖区情况,及时发现并解决居民关心的问题。眼明堂社区将“巡”作为工作的首要环节,坚持推行“一日双巡”机制,用脚步丈量民情,用网格日志记录民生,网格员每日走访居民、商户,记录巡查日志,将网格内的大事小情都记录在工作日志中。通过网格员每日巡查,社区构建了一张无死角的隐患排查网络,将安全隐患消除在早期,将社区服务推进到一线,巡查不仅是地理上的覆盖,更是心灵上的贴近。

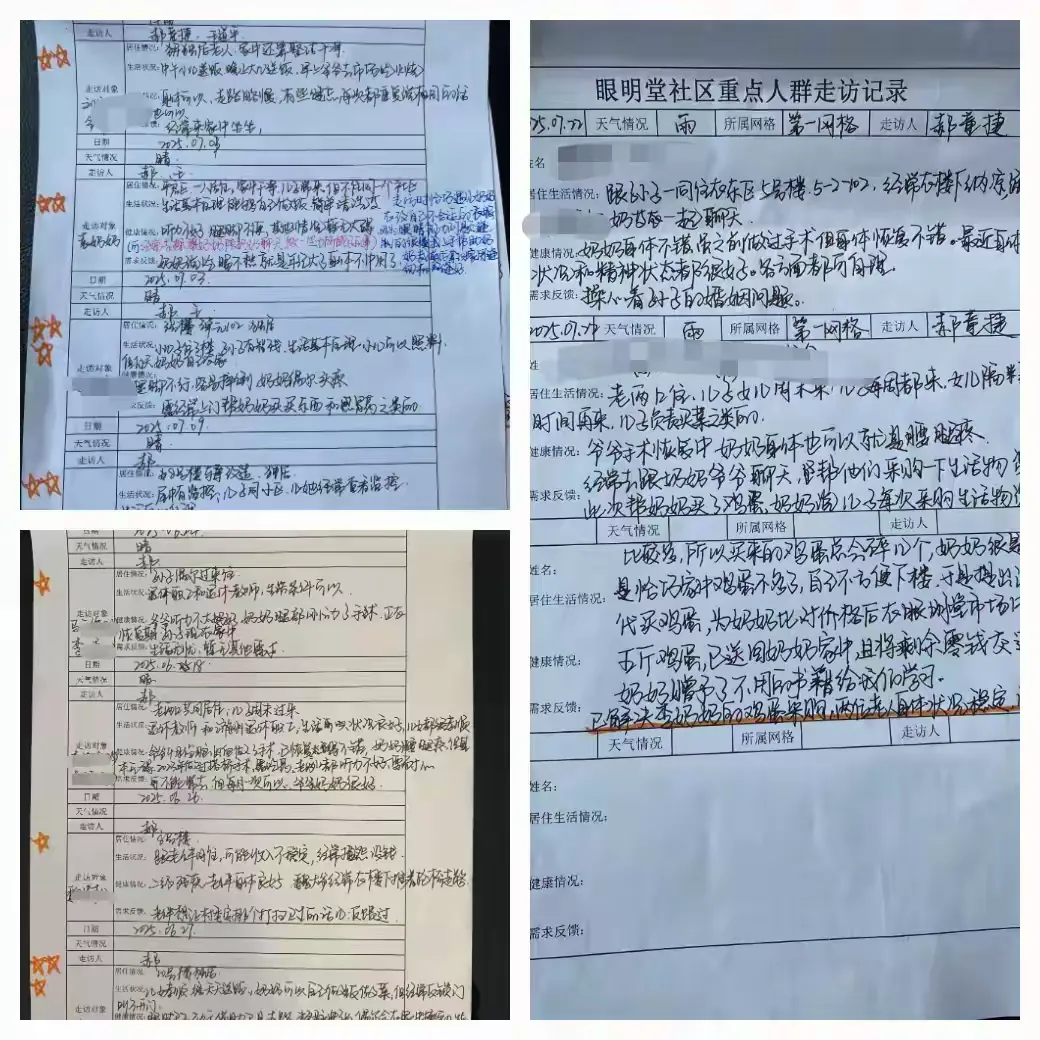

眼明堂社区针对辖区内的重点人群建立独居老人、高龄老人、残疾人等特殊群体“一对一”服务台账,使重点人群服务更加精准化。社区网格员将空巢老人、失独家庭、困难户等特殊群体作为重点服务对象,制定台账管理模式,根据服务需求标注不同优先级。

2024年以来,网格员坚持每月一次的特殊群体入户走访,提供食品药品代购、水费物业费代缴、衣物服装缝改等帮办代办活动,让社区服务更有温度。例如:2025年7月3日,网格员走访日志中记录了帮助高龄独居老人袁奶奶裁剪缝合不合适的衣服的过程;2025年7月22日的网格员走访记录中详细记录了帮助高龄老人李奶奶、杨爷爷的采购鸡蛋的服务事项与信件交换的贴心之举,日志最后网格员写下:“已解决李奶奶的鸡蛋采购,两位老人身体状况稳定,情绪良好,会持续关注。”

2025年7月23日,网格员走访居民刘奶奶时,因其精神面貌发生巨大改变而写道:第一次探望刘奶奶时,还是冬日,刘奶奶握着我们的手,边哭边诉说独居生活的不易,老伴去世、女儿成家,平时无人陪伴,感觉生活没有奔头,我们听了不禁潸然泪下。我们将联系方式告知奶奶,让她有困难就给我们打电话,我们都会力所能及的给予帮助。今天再去刘奶奶家中,恰逢刘奶奶生日,屋内站满了人,女儿们全都围绕在她身旁,奶奶也没有了之前的颓然之色,面色红润笑容满面的刘奶奶一见我们去了,主动地向大家介绍我们,亲切的称呼我们为孩子们,阿姨们也热情的招呼我们,刘奶奶说“你们这些网格员真正帮助了我们这些老年人,给予了我们陪伴,看见你们就像看见自己的亲孙女亲孙子一样,感觉特别亲近。”我们也向刘奶奶表达了生日祝福。这本小小日志,承载着网格员对老人无微不至的关怀,也见证了网格员与居民之间温暖情谊。

眼明堂社区建立“六常访”机制解决难题,网格员在日常的工作中通过“常看、常问、常听、常帮、常记、常反馈”,实现重点群体与安全隐患排查处理的全覆盖服务。眼明堂社区的巡查日志中详细记录了各类安全问题和巡查情况:帮抬担架让出院的高龄老人安全归家、电线短路引发居民电器损毁的积极解决、屋顶落瓦等安全隐患的排除、快速对树木倾倒阻碍交通的解决、与城市管理执法部门对占道经营的合力整治、电缆损坏与电力部门的快速抢修……并针对不同的完成程度进行标记,已完成的进行打钩标注,未完成的进行不同的星级标注,方便后续持续跟进处理。

这些看似普通的巡查记录,却是网格员与基层治理的重要“抓手”。它承载着居民的盼望,映射着社区的难题,更撬动着基层治理的大舞台。网格员用真心与脚步,扎根基层、服务群众,将社会治理的每一“格”织成“网”。网格日志不仅为基层治理提供了方向,还推动了网格化管理的创新,让网格员更加了解居民的实际需求和精准服务,同时也增强了群众对网格工作的参与度。通过这本日志,看到了老旧小区在网格员的努力下从被动服务转向主动作为,形成了“民有所呼,我有所应”的良好氛围,真正实现“共建共治共享”格局。

一本日志记录的是家长里短,方寸网格守护的是万家灯火。在眼明堂社区,这些网格日志背后的故事,只是他们日常工作中的一个个缩影,而这一篇篇日志也都凝聚着网格员的心血,他们用平凡的坚守,书写着不平凡的网格情怀。他们是网格内的“活地图”“顺风耳”“贴心人”,通过及时发现问题、反映问题、解决问题,让基层治理更加精准、高效,让居民生活更加安心、舒心。他们用脚步丈量民情,用真心书写着一篇篇温暖的民生故事,让每一个平凡的日子都充满了幸福的温度。

正如古人所言:“积善之家,必有余庆。”这些看似琐碎的努力,汇聚成了一幅和谐共生的社区画卷,展现了社区服务的深度与高度。眼明堂社区将继续坚持以党建引领基层治理,深化网格化管理模式,持续推动社区服务精细化、精准化,通过“网格寻访”听民声、察民情、解民忧,实现社区治理效能和群众满意度“双提升”,努力构建共建共治共享的社区治理新格局,争做居民群众的“贴心人〞!

|

|Archiver|手机版|小黑屋|大章丘网

( 鲁ICP备14015877号-1 )

|Archiver|手机版|小黑屋|大章丘网

( 鲁ICP备14015877号-1 )